【被用者保険の適用拡大と第3号被保険者制度を念頭に置いた「年収の壁」への対応】

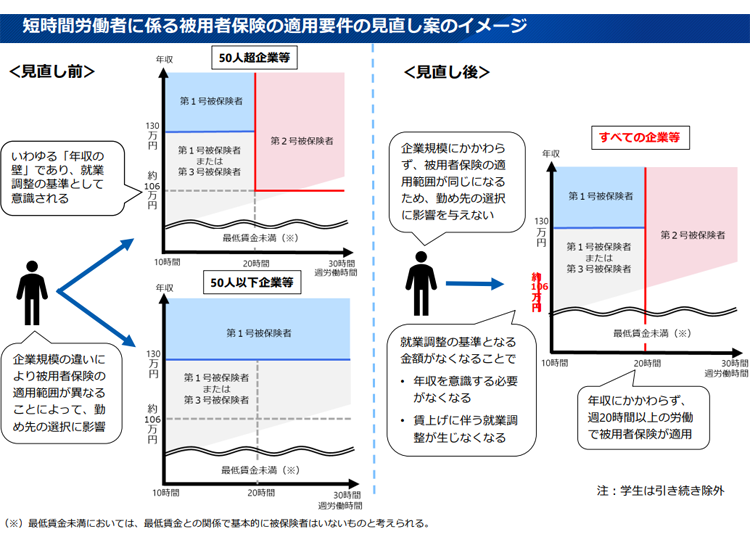

厚生労働省は短時間労働者の厚生年金への加入を拡大しようと、企業規模の要件に加えて、月額8万8000円以上とする賃金の要件も撤廃するかどうか検討を進めています。撤廃されれば、いわゆる「年収106万円の壁」が解消されることになります。

また、「年収106万円の壁」撤廃に伴い、「第3号被保険者制度」の在り方についても同時に検討されています。 ここでは現在、社会保障審議会年金部会でどのような議論が行われているのかをご紹介します。

現在、パートなどで働く短時間労働者が厚生年金に加入できる要件は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で、週20時間以上働き、月額8万8000円以上の賃金を受け取っている学生以外の人が対象となっています。雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、②31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。

1:第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応

年金部会における賃金要件に対する意見と見直しの方向性

→最低賃金の引上げに伴い、労働時間要件を満たせば賃金要件も満たす地域や事業者の増加が見込まれることと、賃金要件が就業調整の基準として意識されていることから、本要件を撤廃してはどうか?

医療保険部会における賃金要件に対する意見

→社会保障制度の維持の観点から方向性に異論はないが、さらなる適用拡大によって、特に短時間労働者を多く抱える業種の健保組合 の財政的な負担が増えることも考えられるため、健保組合の財政影響についても十分留意をいただいて、必要な財政支援をお願いしたい。

被用者保険の適用拡大の進め方のイメージ

<見直しの方向性>

賃金要件の撤廃

<進め方の考え方>

最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、本要件を撤廃してはどうか。その際、最低賃金の動向を踏まえつつ、本要件撤廃の時期に配慮してはどうか

<見直しの方向性>

企業規模要件の撤廃

<進め方の考え方>

本要件の撤廃の際に、短時間労働者が適用の対象となる事業所は50人以下の中小事業所であり、配慮が必要なことから、十分な周知・準備期間を確保してはどうか。

<見直しの方向性>

非適用業種の解消

<進め方の考え方>

新たに被用者保険の適用事業所となり、短時間労働者のみならず、いわゆるフルタイム相当の通常の労働者も適用対象となることから、さらに十分な周知・準備期間を確保してはどうか。

2:第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応

・就業調整に対応した保険料負担割合を任意で変更できる特例

現行制度では、被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、厚生年金保険法においては健康保険法のような保険料の負担割合の特例に関する規定はない。被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を参考に、被用者保険(厚生年金・健康保険)において、任意で従業員と事業主との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設けてはどうか。

一方、この特例措置が先例となり、年金制度において一般化していく布石とならぬように、目的を明確にした上で、時限措置で対象者も限定し、労働者負担が当事者の合意のみで形骸化しないように、負担割合の変更限度を示す必要がある。

・「第3号被保険者制度の在り方」における主な意見

第3号被保険者制度は、40年前にできた制度で共働きの一般化や家族形態の多様化によって時代にそぐわない制度となっており、女性の勤労意欲をそぐことにつながり、社会進出を阻害している。第3号被保険者を廃止することで、女性の経済的自立が進み生涯所得の増加も期待できるため、高齢女性の貧困対策にもつながる。廃止する場合は、働きたくても育児・介護により十分に働くことができない人への配慮や充実した支援策を手当てすることが必要ではないか。

・今後の検討の進め方

第3号被保険者制度については、適用拡大によってまず縮小させる方針は必要。 他方で第1号被保険者の育児期間中の保険料免除制度が導入されるなど、第3号被保険者を取り巻く制度的な状況が変化してきており、第3号被保険者制度に育児を担っている方への配慮という面があるならば、第1号被保険者との整合性についても検討していくべき。

第3号被保険者制度の在り方は、今の若い世代の未来の姿、働き方、特に女性の働き方に対する考え方に影響するほどの重要なテーマであり、「制度をこのままの姿で残す」ことも考え方としてはある。一方で、制度があることで、昭和的とも言える就業調整などといった価値観までもがいつまでも継続してしまうのではないかといった懸念もある。特に女性については世代ごとに実態・状況が大きく異なるため、若い世代からの見直しの方向性を探るなども含めて、議論をすべき。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001348971.pdf

各種ご相談について、無料で診断いたします。

各種ご相談について、無料で診断いたします。