【育児休業等給付(出生後休業支援給付金と育児時短就業給付)の概要】

育児休業等給付には、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金があります。出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、令和7年4月1日から創設される給付金です。支給を受けるためには所定の手続きが必要となりますので、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で手続を行ってください。ここでは令和7年4月1日から創設される「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」の概要をご紹介します。

1:出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける者が、一定の要件を満たした場合に上乗せで支給される給付金です。

出生後休業支援給付金の概要

(1)出生後休業支援給付金の支給要件

・同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得した被保険者であること。

※2025年(令和7年)4月1日より前から引き続いて産後パパ育休(出生時育児休業)をしている場合は、2025年(令和7年)4月1日以

後の産後パパ育休(出生時育児休業)が14日以上取得されている必要があります。

※産後パパ育休の期間に育児休業給付金が支給される育児休業を取得している場合は、その日数も通算します。

※被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」か

ら「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間

※被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」か

ら「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間

・被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること、または、被保険者の

配偶者も産後パパ育休の期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または「子の出生日または出産予定日のうち早い日」

から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業

を取得したこと

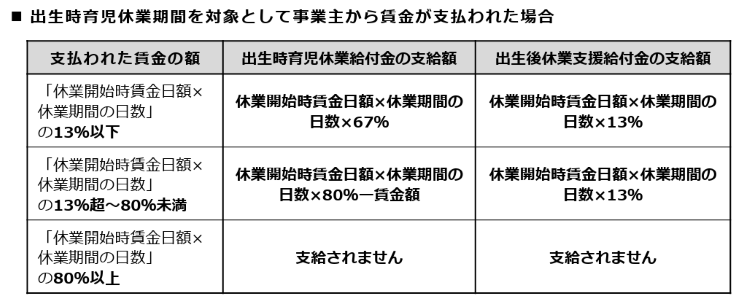

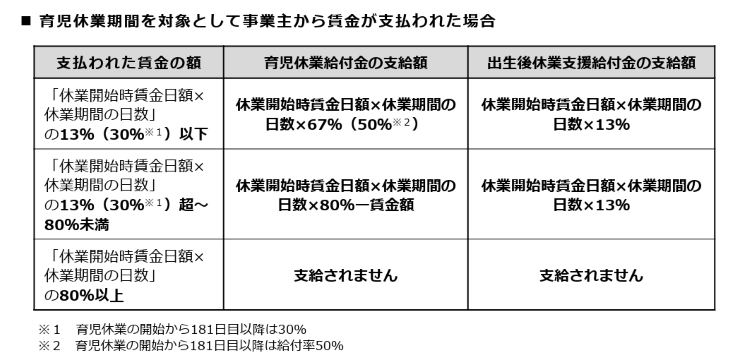

(2)出生後休業支援給付金の支給額

出生後休業支援給付金の支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

・事業主から支払われた賃金の額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下であれば、出生時育児休業給付金(または育児

休業給付金)、出生後休業支援給付金ともに減額されません。

・事業主から賃金が支払われ育児休業給付金の額が減額される場合でも、出生後休業支援給付金の額は減額されませんが、事業主から

支払われた賃金の額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上の額となり出生時育児休業給付金(または育児休業給付

金)が支給されない場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。

2:育児時短就業給付

令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

育児時短就業給付金の概要

育児時短就業給付金は次の(1)の要件をいずれも満たす方であって、育児時短就業中の(2)の要件をすべて満たす月について支給されます

(1)受給資格

・2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。

※「被保険者」とは、雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。

・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2

年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月ある

こと。

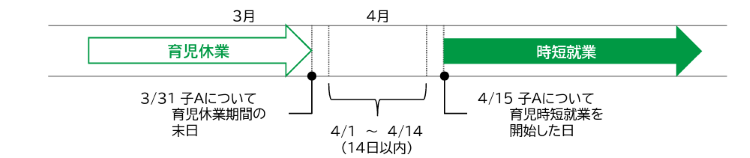

※「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始したこと」とは、育児休業終了の翌日(復職日)から育児時

短就業を開始する場合に加え、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合をいいます。

※過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、それ以降のものに限ります。育児時短就業開始日前

2年の間に、疾病、負傷、出産、育児等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があ

る場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間)

(2)各月の支給要件

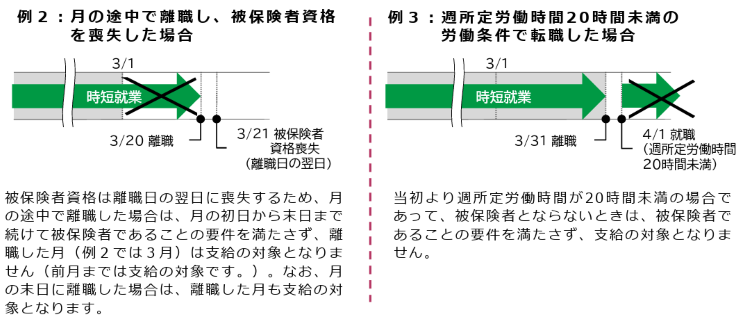

・初日から末日まで続けて、被保険者である月

・1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

・初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

・高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

例-1:育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合

(3)支給対象となる時短就業(育児時短就業)

育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業(育児時短就業)とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置をいいます。

・1週間当たりの所定労働日数を変更した結果、1週間当たりの所定労働時間が短縮される場合を含みます。

・短縮後の1週間当たりの所定労働時間に上限・下限はありません。このため、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置(1

日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの。)に限らず、2歳に満たない子を養育するために1週間当たりの所定労働

時間を短縮した場合は、育児時短就業と取り扱います。

・被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等に転換、転職したことに伴い、1週間当たりの所定労働時間が

短縮されている場合も、育児時短就業と取り扱います。

・ただし、短縮後の1週間当たりの所定労働時間が20時間を下回る場合は、子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時

間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合を除き、雇用保険の被保

険者資格を喪失することとなり、育児時短就業給付金の支給対象となりません。

◎特別な労働時間制度の適用を受けている場合などの取扱い

①フレックスタイム制の適用を受けている場合

清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱いません。

②変形労働時間制の適用を受けている場合

対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間(いわゆる閑散期)は育児時短就業と取り扱いません。

③裁量労働制の適用を受けている場合

みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。

④いわゆる「シフト制」で就労する場合

実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるときは、育児時短就業と取り扱います。

※「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態をいいます。

育児時短就業給付金の対象とならないケース

支給対象期間:~支給を受けることができる期間~

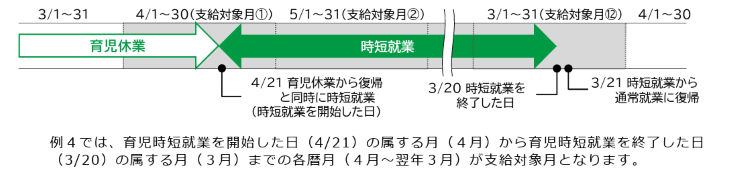

育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給します。この各暦月のことを「支給対象月」といいます。

例-4:月の途中から育児時短就業を開始・終了した場合

ただし、次の①~④の日の属する月までが支給対象月となります。

①育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日

「子が2歳に達する日」とは、2歳の誕生日の前日をいいます。 ②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日

④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

「その他の事由」とは、以下の事由をいいます。

・子の離縁又は養子縁組の取消(子が養子の場合)

・子が他の者の養子となったこと等の事情により当該子と同居しなくなったこと

・特別養子縁組の成立の審判が確定することなく終了したこと、または、養子縁組里親である被保険者への委託の措置が解除されたこ

と

・被保険者の疾病・負傷、または身体上・精神上の障害により、子が2歳に達するまでの間、子を養育することができない状態になった

こと

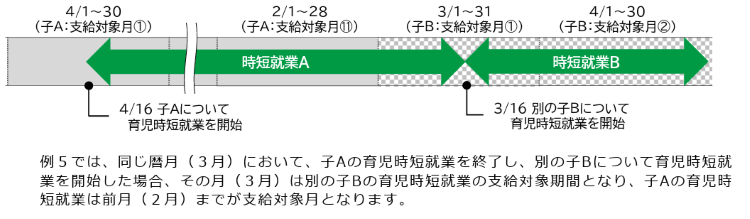

例-5:月の途中から別の子について育児時短就業を開始した場合

支給額

(1)支給対象月に支払われた賃金額※1が、育児時短就業開始時賃金月額※2の90%以下の場合育児時短就業給付金の支給額=支

給対象月に支払われた賃金額×10%

(2)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合育児時短就業給付金の支給額=

支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率※3

(3)支給対象月に支払われた賃金額と、(1)又は(2)による支給額の合計額が支給限度額※4を超える場合育児時短就業給付金の

支給額=支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額

※1:臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて、当該支給対象月に支払われた賃金をいいます。当

該支給対象月を対象とした賃金であっても、他の月に支払われた賃金は含みません。 また、賃金算定の事由が各月ごとに発生し

本来各月ごとに支払われるべきところ、単に支払事務の便宜等のため数か月分一括して支払われる通勤手当等については、当該賃

金が支払われた以後の各支給対象月に、当該賃金額をその基礎となる月数で除した額が支払われたものとして取り扱います。

※2:同一の子に係る最初の育児時短就業開始前直近6か月間(賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は除く。また、当該休業開始前の2

年間に賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃

金月)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た

額(育児時短就業開始時賃金日額。上限額及び下限額があります。)に30を乗じたものをいいます。

ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、当該育児休業給付

に係る休業開始時賃金日額を育児時短就業開始賃金日額とします。

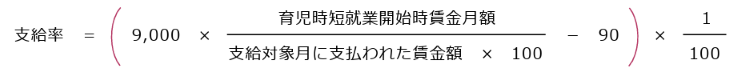

※3:支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満のときは、支給対象月に支払われた賃金額

と支給額の合計が、育児時短就業開始時賃金月額を超えないよう支給率を調整します。このときの支給率は次のとおりです。

※4:支給限度額(2025年(令和7年)年7月31日までの額):459,000円

育児時短就業給付金が支給されないケース

育児時短就業給付金は、次の①~③のとおり、育児時短就業の前後で賃金が減少していないと認められる場合や、一定の限度額に該当する場合には、支給されませんのでご注意ください。

①支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合は、育児時短就業の前後で賃金が減少していないものとして支給されません。

②支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合

支給対象月に支払われた賃金額が、一定額以上の場合は、給付金が支給されなくなることがあり、このときの基準額を支給限度額といいます。このため、支給対象月に支払われた賃金額が、459,000円(2025(令和7)年7月31日までの額)以上の場合は支給されません。

③上記(1)~(3)による支給額が、最低限度額以下のとき

支給限度額とは逆に、算定された支給額が低額の場合は、給付金が支給されなくなることがあり、このときの基準額を最低限度額といいます。このため、上記(1)~(3)によって算定された支給額が、2,295円(2025(令和7)年7月31日までの額)以下の場合は支給されません。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]

- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

各種ご相談について、無料で診断いたします。

各種ご相談について、無料で診断いたします。