【事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を公表】

消費者教育の推進に関する法律」に基づき、子供から大人まで、様々な場を通じた「消費者教育」の機会の提供が図られていますが、「職域」も教育の場の1つとされています。そのため、企業にも従業員研修などを通じた実践が求められています。従業員への消費者教育研修の効果としては、従業員個人の生活の安定・向上、企業価値向上に資する人材の育成などが期待されています。そのような背景があるなか、消費者庁から、次の3本の教材等が公表されました。一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?

■事業者による従業員向け消費者教育の推進「消費生活のキホン研修実施マニュアル」

ここでは「導入編」をご紹介します。

1.「消費者教育」って、なんですか?

私たちは、企業で働いていても、家に帰れば誰もが「消費者」です。お金の不安を抱えたり、悪質商法被害などのトラブルに巻き込まれないよう、「自立した消費者」として、合理的な意思決定をおこない、被害を回避したり、問題に適切に対処する力が誰しもに欠かせません。そうした消費者の自立を支援するために行われる教育が、「消費者教育(1)」です。

(1)消費者教育の推進に関する法律 第2条(定義):

「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。)及びこれに準ずる啓発活動をいう。

消費者教育は、「社会の一員として行動すること」も消費者としての自立の要素としています。現在生じている地球環境や社会の諸問題の解決のために、生産消費形態の変革が求められており、その変革に消費者の参画も求められているからです。総体として捉えたとき、消費者は社会に最も大きな影響力を持つ経済主体です。

消費者一人一人が、消費行動を通じてより良い社会の形成に参画する「消費者市民」となることで、公正かつ持続可能な社会の実現に近づくことができます。

消費者教育は、消費者市民によって築かれる「消費者市民社会(2)」の構築を目指して行われています。

(2)消費者教育の推進に関する法律 第2条2項(定義):

「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。

現在、子供から大人まで、様々な場を通じた「消費者教育」の機会の提供が図られ、企業にも従業員研修などを通じた実践が求められています。「職場」で消費者教育を学ぶことに違和感を持つ方も多いでしょう。ですが、消費者教育の学びは、「現代の企業経営に不可欠な視点」を得るためにも重要です。

2.どうして社員への消費者教育が必要なのでしょうか?

・企業に求められる責任あるビジネスと消費者との協働

企業はBtoCであれ、BtoBであれ、最終的には消費者の満足と信頼を獲得していかなければ事業活動を継続していくことはできません。

また、企業は消費者に社会的に有用で安全な商品・サービスを提供しますが、それだけでは十分ではないのです。消費者に提供した商品の安全上の問題や不適切なビジネスによって消費者に不利益や被害を及ぼすこともあり、商品の材料の調達や製造等のサプライチェーン上で人権侵害、労働環境の悪化、さらには資源の枯渇や生物多様性を脅かすなどさまざまな社会・環境課題を引き起こすこともあります。

もちろん消費者の便利で安価な商品への欲求も、社会・環境課題を引き起こす要因ともなります。いまやSDGsの目標達成などに見られるように、公正で持続可能な社会の構築は世界中の全ての組織や人々の緊急課題です。

そこで企業には自らが関わる社会・環境課題について、プラスの側面の最大化のみならずマイナスの影響の最小化について責任を果たすことが求められ、消費者には社会・環境課題の解決につながるエシカル消費が求められるようになっています。

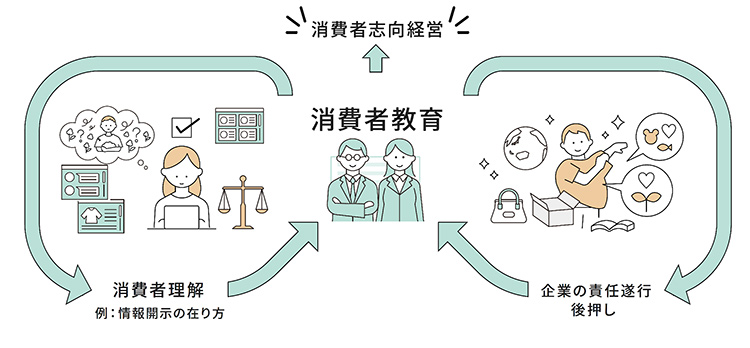

このような背景を受けて、消費者庁では、企業が消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営である「消費者志向経営」を推進しています。

前述したように、企業は、より良い商品・サービスを提供して消費者の満足を目指すことだけで責任を果たしていると言える時代ではなく、原料調達から商品の提供、消費、廃棄に至るプロセスの在り方が問われ、人権侵害の是正や人権尊重の取組み、労働環境の是正と改善、さらには資源の保護、CO2削減のためのカーボンニュートラルに向けての取組みなど、社会価値を向上させて公正で持続可能な社会への取組みを推進していくことが求められるようになりました。

また、「生産」と「消費」は裏表の関係にあり、企業の取組みを消費者が評価する、あるいは消費者の声を聞いて企業が取組む、さらには私たちの基本的な社会システムを見直す必要にも迫られ、企業と消費者とが協働して問題解決にあたることが期待されるようになったのです。

・消費者志向経営で求められる社員への消費者教育

企業は社員に対して自社の方針に沿って多岐に渡る研修を実施していますが、消費者志向経営を実践するためには消費者教育が効果的です。その理由を2つ挙げます。

第一に、消費者志向経営には消費者理解が必須ですが、消費者教育によって理解が深まると考えられます。

消費者教育は、公正で持続可能な社会に向けて、自己のみならず社会の利益のための行動ができる消費者を育成するものですが、そのためには、まず消費者自身の置かれている現状を学ぶからです。

消費者の置かれている現状として、「情報」を例に取ると、消費者が商品や企業を選択できる情報の多くは企業に依存するという脆弱な立場に置かれています。その結果、消費者は商品等の適切な選択ができず、多くの消費者被害が発生しています。消費者の現状を学ぶことによって、企業は消費者に必要な情報開示の在り方を理解して実践することを可能にし、企業の消費者志向経営を支えることができるのです。

第二に、消費者教育によって自立した消費者は、商品やサプライチェーン上の課題に対する企業の取組みを評価することを可能にし、企業が責任を果たすことを後押しすることになります。これは企業と消費者との信頼関係にもとづく協働の取組と考えられます。

3.消費者教育研修によって期待される効果、研修をしていなかったときのリスク

1:消費者教育は、消費者被害の防止と消費者の自立のために重要であり、消費者教育の機会の提供を受けることは消費者の権利であるとされています

2:人生のライフステージ毎に様々な出来事があるように、消費者トラブルもまた様々です。企業において消費者トラブルに関する研修を行うことが、従業員が消費者トラブルに巻き込まれることの防止に繋がります。

具体的には、消費者トラブルに関する研修を受けることによって、批判的思考(クリティカルシンキング。一旦立ち止まって、自分の頭で冷静に考える力)が身につきます。たとえば、批判的思考(クリティカルシンキング)を身に付ければ、消費者が勧誘や広告のターゲットにされても、その情報を鵜呑みにせず、様々な観点から比較や検討をしたり、自分で調べたり、他の人に相談したりするなど、多角的・多面的に考えたうえで、商品・サービスの選択ができるようになります。その結果、消費者トラブルを未然に防ぐことができるようになるのです。

この点で、従業員への消費者教育の機会の提供は、従業員の消費生活を守る(支える)ための福利厚生のひとつと言えます。従業員の消費生活の安定・向上が、従業員の能力発揮とその成長を支えることに繋がります。

3:また、従業員に対する消費者教育の機会の提供は、消費者志向経営の実践を支える従業員の育成という面もあります。消費者志向経営とは、消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営のことを言います。

消費者の視点を持ちながら、企業の社会的責任・地域社会の社会的課題を意識し、時代に即した事業活動に従事できる人材、消費者志向経営の実践を支える従業員の育成は、自社の企業価値を高めることはもちろんのこと、公正で持続可能な社会(消費者市民社会)の実現のための重要な取組みと言えます。

4:企業の従業員が、消費者の視点を欠いたり、企業の社会的責任・地域社会の社会的課題を意識しない状態で仕事に臨んでしまうと、商品やサービスの質の低下に繋がり、ひいては、企業の社会的信用の低下を招いたり、最悪の場合には、行政処分等の法的な制裁を受けることもあり得ます。

5:従業員の生活の安定・向上、企業の成長(及びリスク回避)、公正で持続可能な社会の実現のためにも消費者教育研修に取り組むことが求められています。

4.自社で消費者教育研修を始めるには?

これまでの企業内研修では、自社従業員に対する消費者教育がそれほど熱心に行われていませんでした。主に、お客様対応部門の顧客対応力向上を目的とした研修や資格取得が中心でした。しかし、現代のビジネス環境では、企業の社会的責任として消費者に向き合うことが重要です。利益の向上だけでなく、持続可能な社会の発展に資する活動、たとえばSDGsへの対応が求められています。自社従業員も消費者市民社会の一員として的確な行動が期待されています。

このような背景を受けて、自社従業員に対する消費者教育は、企業にとって単なる付属的な研修を超え、社会的責任の重要な部分として位置づける必要があります。特に、30代以降・セカンドライフを見据えた従業員に向けた消費者教育の必要性は、若年層とは異なる背景から生じています。この世代は、学校教育での消費者教育が十分に行われていなかったことが多く、現代の消費者市場で直面する課題や機会に対応するための知識やスキルが不足している場合があります。対象者にとって、消費者としての役割を理解し、適切に行動するための教育は、より重要性を増しています。 上記に続いて、下記の内容がありますので、併せてご確認ください。

上記に続いて、下記の内容がありますので、併せてご確認ください。

【企画編】

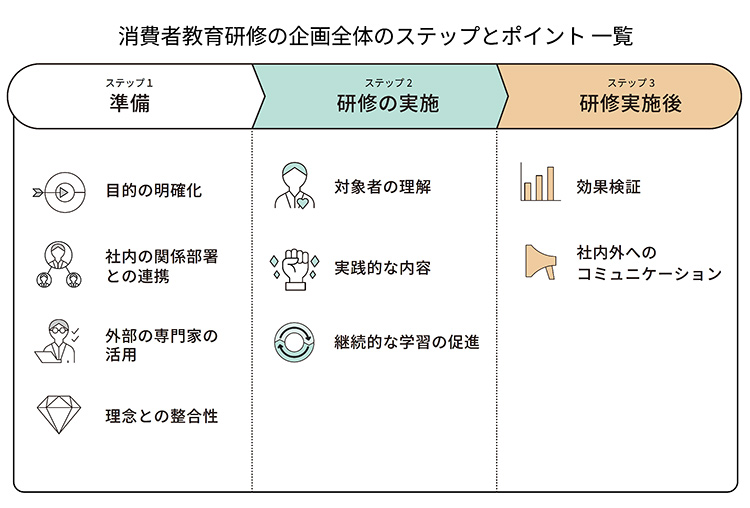

5.消費者教育研修の準備➀‒企画‒

6.消費者教育研修の準備➁‒教材‒

7.消費者教育研修の準備➂‒外部講師‒

【実践編】

8.実践事例集

新人・若手従業員向け➀

新人・若手従業員向け➁

30代以上の従業員向け➀

30代以上の従業員向け➁

セカンドライフを見据えた従業員向け➀

セカンドライフを見据えた従業員向け➁

こちらも参考にご覧ください。

■事業者向け消費生活研修教材「セカンドライフに向けた消費生活のキホン」

https://www.caa.go.jp/notice/entry/037540/

■事業者向け消費生活研修教材「30代からの消費生活のキホン」

https://www.caa.go.jp/notice/entry/037539/

詳しくは下記参照先をご覧ください。

各種ご相談について、無料で診断いたします。

各種ご相談について、無料で診断いたします。